翔設計の大規模修繕工事について

1.実施時期と実施項目を正しく見極め、改良改善コストを捻出

2.生涯支出(建物のライフサイクルコスト)の検討・低減

3.管理組合の要望や改良改善、時代適応も含め検討

お客さまのご状況に合わせた工事の進め方で

翔設計では修繕周期通りに大規模修繕工事を行うことを当たり前と考えるのでは無く、周期にとらわれない、コンディションベースでの大規模修繕工事を推奨しています。マンション毎に立地も違えば、新築時の施工品質も異なり、劣化の傾向や進行が異なるからです。

翔設計では総合コンサルタントとして管理組合が求めるすべてに対応できる体制とノウハウを構築しています。 ご要望に応じて様々な業務の進め方をご提案致します。進め方は大きく4つあります。

1.大規模修繕コンサルタント業務(設計監理方式:一般的な方式)

- 十分な議論とプロセスを踏みながら、合意形成を図りたい方にお勧め。

ステップ1

方針策定にあたり、大規模修繕工事に必要な各種調査を基に、設計概算金額と優先順位を明確にします。この段階で工事の実施時期も提案します。即実施する場合は次のフェーズへ進みますが、延期する場合は年次で状況を監視し、適切なタイミングで再提案します。

ステップ2

実施体制構築では、施工会社が見積もりを出しやすいように、詳細な設計図書を作成します。これには仕様書や修繕範囲図、参考数量内訳書が含まれます。同時に、管理組合が施工会社を選定しやすいように、資料提供やアドバイスなどの発注準備サポートも行います。

ステップ3

工事実施では、仕様書に基づいて工事が適切に進行しているかを確認、検査します。一般的に工事現場へは週1~2回程度の重点監理で行い、必要な場合は是正指導も実施します。

最終的には、工事後の保証期間中もアフター点検の立会いも行います。また、管理組合の運営においては、理事会が定期的に変わるため、引継ぎがスムーズに行えるように、当社では詳細な申送り書を作成します。

- オススメのポイント

1.一般的な進め方のため、誰もが理解、納得しやすい方式。

2.工事着工までに十分な検討、議論を重ねていくため、合意形成に十分な時間を費やせ、納得が高い。

3.透明性や合理性が働きやすい。

- 注意が必要なポイント

1.工事着工までに時間が掛かるため、早急に工事を行いたいという場合には向かない。

2.検討期間が長くなる分、管理組合の手間も増え、さらに工事費が高騰する可能性もある。

3.コンサルタント会社によって大規模修繕工事の成功の善し(良し)悪しが決まる。

2.大規模修繕コンサルタント業務(スリム方式)

- プロジェクト期間(計画から工事竣工までの期間)を短縮したい、工事費を少しでも圧縮したいという方にお勧め。

ステップ1

方針策定にあたり、大規模修繕工事に必要な各種調査を基に、設計概算金額と優先順位を明確にします。この段階で工事の実施時期も提案します。即実施する場合は次のフェーズへ進みますが、延期する場合は年次で状況を監視し、適切なタイミングで再提案します。

ここまでは設計監理方式と同じ進め方になります。ステップ2から進め方が異なります。

ステップ2

実施体制構築では、基本計画を基に施工会社を比較検討し、1社に事業協力社として内定し、施工会社が詳細な設計図書を作成します。これには仕様書や修繕範囲図、参考数量内訳書が含まれます。それらの内容については、当社が適切な仕様なのか、数量に問題がないか等を確認致します。そのうえで最終的な工事費の確定し、総会での予算承認をとります。

ステップ3

工事実施では、工事監理という立場で適宜、書類や工事の進捗や品質などについて確認し、是正指導を実施します。

最終的には、工事後のアフター点検の立会いも行います。また、管理組合の運営においては、理事会が定期的に変わるため、引継ぎがスムーズに行えるように、当社では詳細な申送り書を作成します。

- オススメのポイント

1.責任施工方式と設計監理方式の良いとこどりの方式。

2.施工のノウハウを生かした設計が可能。

3.早期の資材発注による物価上昇リスクの軽減や現場作業員の早期確保による工期遅延や人件費上昇のリスクが軽減できる。

- 注意が必要なポイント

1.民間企業やワンオーナーの新築・改築・修繕などでは行われている方式だが、マンション大規模修繕工事では、あまり普及していないため、進め方の理解を深める合意形成が別途必要となる。

2.施工会社への見積依頼が曖昧だと工事費の変動リスクが高い。

3.対応可能なコンサルタント会社が少ない。

3.大規模修繕コンサルタント業務(お任せ型)

- 専門委員会設置が叶わない、理事会では時間が取れない、プロに任せたいという方にお勧め。

設計監理方式の進め方と基本は同じになります。翔設計で考える最適な計画内容や施工会社選定についてご提案させて頂き、複数回協議して進めていきます。設計監理方式と異なり、極力打合せ回数を減らし、理事会様のご負担を軽減すると共に当社が考える最良の選択ができるようサポートさせて頂きます。

- オススメのポイント

1.理事会・専門委員会の負担を軽減できるため、お仕事忙しく時間が取れない、プライベートの時間を確保できる。

2.計画から工事竣工まで最短期間で導きます。

3.設計監理方式と同様の効果が期待できる。

- 注意が必要なポイント

1.始めに大規模修繕工事の目的を整理しておくことが重要です。

2.適宜打合せを行いながら進めていきますが、設計監理方式よりも確認する頻度は多くないため、出来上がってから違うということにならないようする必要がある。

3.コンサルタント会社によって大規模修繕工事の成功の善し(良し)悪しが決まる。

4.発注支援業務(ご予算が不安な小規模マンション向けの方式)

- 設計監理方式を採用したいが、予算がない。責任施工方式で進めるしかないが、第三者を入れて検討したい方にお勧め。

責任施工方式で進めるにあたり専門的な知識を持った第三者の意見を加味して進めていく方式になります。

ステップ1

方針策定にあたり、現地確認も行い、大規模修繕工事の目的を整理します。

ステップ2

工事発注準備では、今回の見積要項書(要件定義書)を作成し、それに伴い各施工会社から提案を受けて施工会社を決めていきます。施工会社選定にあたり、上記1~3の方式と同様に一次選考(書類選考)、二次選考(見積選考)、三次選考(プレゼンテーション、面談)を実施し、1社に絞ります。

また、設計監理方式との大きな違いは、修繕範囲、仕様、保証、施工計画など各社バラバラの提案が来ますので、どこを見て判断し選んでいけばよいのかサポートさせて頂きます。

ステップ3

工事実施では、工事監理という立場で適宜、書類や工事の進捗や品質などについて確認し、是正指導を実施します。

- オススメのポイント

- 設計監理方式と比べてコンサルタント費用を安くできる。

- 施工会社の実力(質、技術力など)を把握したうえで、選定できる。

- 設計監理方式と比べて工事着工までの期間が短く、理事会負担が少なくできる。

- 注意が必要なポイント

- 設計監理方式と比べて施工会社負担(見積作成の積算、提案資料作成)が大きくなるため、応募してくれる会社が少なる可能性がある。

- 企画提案に慣れた会社が優位になりやすい。

- 同一仕様による競争入札方式ではないため、金額を抑えたい方においてはお勧めできない。

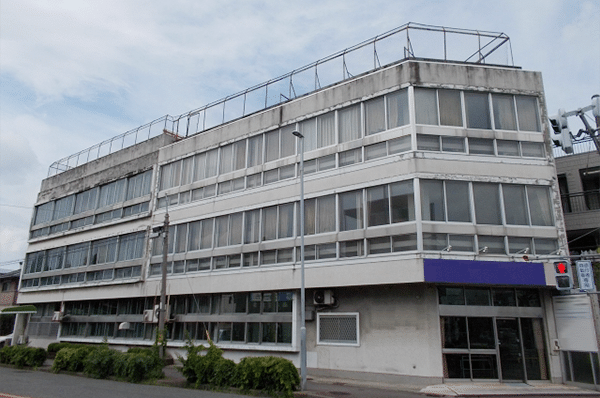

翔設計の大規模修繕の特徴

1.建物に関するあらゆる技術を、管理組合様のために活かします

経験豊富な専門家がリーダーとなり、業務ごとに適した専門家によるチームを構成、理事会や修繕委員さまと密に連携して業務を進めます。

また、技術的側面の支援だけでなく、管理組合様全体の意識の底上げも大切な業務と考えています。合意形成に至るまでの理事会事業のお手伝いをさせて頂きます。管理組合さまが満足を実感できる大規模修繕工事を目指しています。

2.建物にまつわる課題を360度から把握するプロジェクトマネジメント体制で取り組みます

翔設計では建物の一生涯をプロジェクトと考え、ただの施工会社ではできないような、劣化状態、過去修繕履歴、将来計画、資金計画、合意形成など、様々な取り組みを通じて、課題解決を実現する「プロジェクトマネジメント」対応を行っています。

過去の修繕記録から未来の計画、資金繰りまで、全方位からの対応を行います。建物に関する心配は私たちにお任せください。

3.継続的にマンションの状態を見守り続けていける体制を整えています

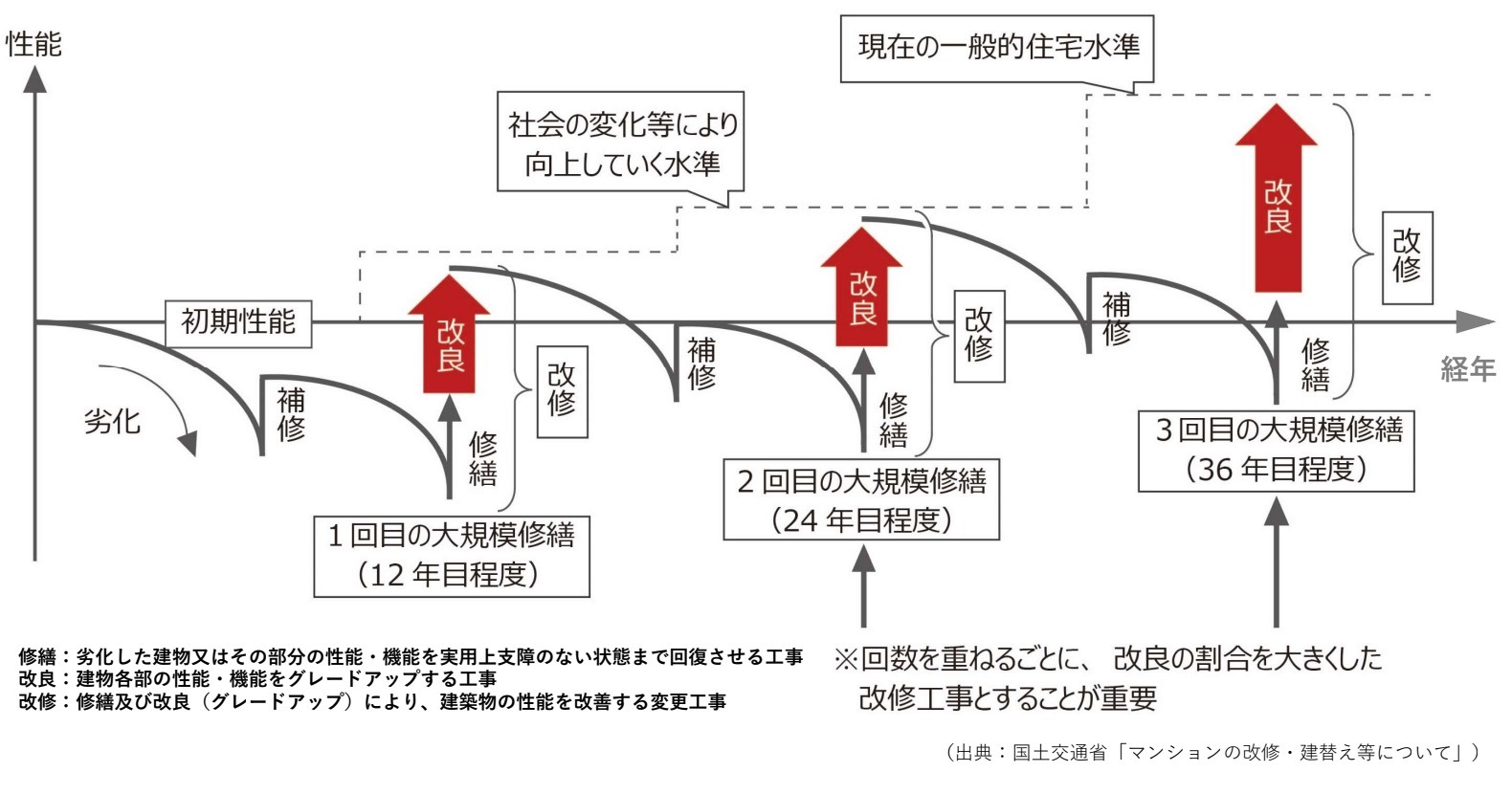

10~15年サイクルで行なわれる大規模修繕工事はマンションの生涯にとってはいち通加点に過ぎません。

翔設計では、マンションごとに修繕計画検討及び工事完了時の資料を保管し、将来にわたり継続的にマンションの状態を見守り続けていける体制を整えています。

これらを合理的に活用し、日常的な営繕工事の監修をはじめ、給排水等設備の修繕、耐震診断・耐震改修から防災対策、駐車場等の利用状況の変化に応じた外構リニューアルなど、計画的且つ継続的にマンションの資産価値を守ります。

→タワーマンションの大規模修繕工事の特徴とは?

マンション大規模修繕工事でおさえるべきポイント

“大規模修繕で大切なのは「パートナー選びです」”

大規模修繕は管理組合にとって、ビッグプロジェクトです。長く快適に暮らし、次世代に住み継ぐために、いかにして建物を管理していくか、という管理組合の意識が求められます。

昨今は建物の専門家にコンサルティングを依頼することが一般的になっています。

しかし、それを重視する状況も十分に理解しておりますが、主に「予算内に収めること」を重視しているケースが多いことが気になります。

しかし、そもそもの目的は、劣化したものを修繕して資産価値を維持または向上、安全性の確保を計ることです。

生活拠点としてマンション生活を快適に楽しく住めるよう、建物を管理していくことが必要。そのためには、「適切な時期に適切なコストをかけ」「不要なものを省く」という考えが重要です。

例えば、資金面で仮に積立金が不足していても、ローンを上手に活用することで、解決できる部分もあります。

単に工事の計画をするだけでなく、資金面や将来的なことも踏まえて、「いかにして、そのマンションにとって、その管理組合にとって、求めるカタチを実現してくれる、気づけない部分の課題を解決してくれるパートナーを選ぶのか」が最も大切なことになります。

大規模修繕は管理組合にとって、ビッグプロジェクトです。長く快適に暮らし、次世代に住み継ぐために、いかにして建物を管理していくか、という管理組合の意識が求められます。

昨今は建物の専門家にコンサルティングを依頼することが一般的になっています。

しかし、それを重視する状況も十分に理解しておりますが、主に「予算内に収めること」を重視しているケースが多いことが気になります。

しかし、そもそもの目的は、劣化したものを修繕して資産価値を維持または向上、安全性の確保を計ることです。

生活拠点としてマンション生活を快適に楽しく住めるよう、建物を管理していくことが必要。そのためには、「適切な時期に適切なコストをかけ」「不要なものを省く」という考えが重要です。

例えば、資金面で仮に積立金が不足していても、ローンを上手に活用することで、解決できる部分もあります。

単に工事の計画をするだけでなく、資金面や将来的なことも踏まえて、「いかにして、そのマンションにとって、その管理組合にとって、求めるカタチを実現してくれる、気づけない部分の課題を解決してくれるパートナーを選ぶのか」が最も大切なことになります。 大規模「修繕」をしていればマンションの資産価値は維持できる?

予算が限られた中で何を修繕すべきか、今は見送るべきか、改善すべき機能は何か…等、管理組合の方が考えなくてはならないことは築年数が経てば経つほど増えて参ります。

また、特に修繕積立金などは早めに計画を立てて見直しをかけた方が、合意形成もしやすくなります。

翔設計はご支援の実績が1,100件以上ございます。皆様に合った最適な進め方をご提案できます。

お気軽にお問合せ下さい。