目次

日本のタワーマンションはこういう特徴を持っていることに注意が必要です

その後建築基準法の改正で規制が緩和されたことにより、2000年以降にタワーマンション(弊社の基準として20階建以上)が急増しました。

2020年には全国で1300棟・36万戸を超え、今後もさらに建設が予定されております。

建設増加に比例し、数年前から第1回目の大規模修繕工事を行うマンションが徐々に増えています。

しかしここ数年の間に築15年を迎えるタワーマンションが多く、大規模修繕工事のピークを迎えるとも言われています。

日本のタワマンの問題:売れるかどうかから全てが始まる

そもそも日本のタワーマンションの特徴であり問題であるのが、超高層マンションは如何にあるべきか、という視点で設計されたものではないのです。

不動産マーケットが「売れるマンションとは何か」 という視点で作られていることです。

低層住宅の作りでは高層住宅は作れない、修繕の概念も違う

日本のタワーマンションは、従来の低層住宅のライフスタイルを単純に上に高く積み上げただけなのです。庭に代わるバルコニーがあり、そこへ出る掃き出しの窓があるという構造です。

実際には低層部分と高層部分とでは雨風の影響、紫外線の強弱は大きく異なります。

それにもかかわらず、バルコニーひとつとっても仕様は同一となっています。

海外と比較すると、例えばニューヨークの5番街にあるトランプタワー(58階建て)は全面ガラスで覆われており、一見オフィスビルのように見えますが、高級分譲マンションです。ガラスは建築材料の中で唯一劣化しない材料であり、修繕の概念はまったく別のものです。

タワマンの大規模修繕工事は専門の経験が必要

一般的なマンションとタワーマンションの大規模修繕工事は、異なる点もいくつかあります。

そのため計画の際にはタワーマンションの大規模修繕工事における、知識と経験がある会社に依頼をすることがとても重要です。

当社翔設計も、タワーマンションの大規模修繕工事における知識と経験がある会社の一つです。

マンションによって異なりますが、例えば以下の様な点など、基本的な部分が異なります。。

- コンクリート中性化の検査は省略できる

主要構造体が超高強度コンクリートを使用しており、普通強度コンクリートと比べ耐久性が高いことから、コンクリート中性化の検査は省略できると考えております。表面の仕上げの復元や剛接合周辺の劣化補修を行えば、構造体には影響が少ないと考えられます。 - 躯体のひび割れは少ない可能性が高い

タワーマンションの外壁は工場で作られて運ばれる超高層マンション用のプレキャスト鉄筋コンクリートが主流となっております。現場打コンクリートに比べ、品質が高いことから、躯体のひび割れは少ないと考えられます。しかし現場打コンクリートに比べ、部材の接合部が増えるため、シーリング材が多用されています。 - 構造によって劣化などの傾向は変わってくる

タワーマンションで採用されている構造には大きく分けて耐震構造・制振構造・免震構造の3つあります。それぞれ建物の揺れ方が異なるため、劣化や損傷個所は構造によって異なります。

タワマンの大規模修繕工事で違いが出る5ポイント

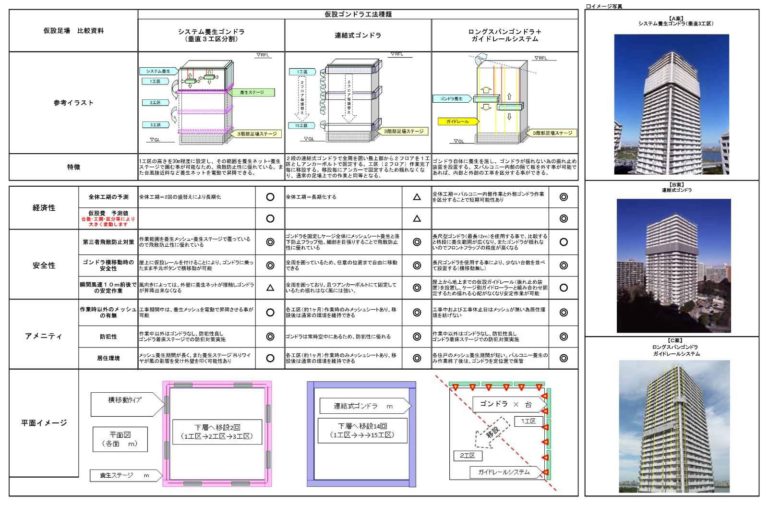

1.仮設工法

大規模修繕工事において一番大きな違いがでてくるのは仮設工法です。

一般的な中高層マンションでは枠組み足場・ビケ足場を使用しますが、超高層マンションでは最上階まで枠組足場をかけられないため、「ゴンドラ」もしくは「リフトクライマー」などになります。

またタワーマンションは建物の形状が複雑(上階部分が膨らんでいたり、凹凸が多いなど)で、仮設足場の選択が難しく、工期・費用の増加が懸念されます。

1.1.ゴンドラ・・・屋上からワイヤーで吊下げて昇降させる

- 水平垂直可動型システム式養生ゴンドラ

- 連結型ゴンドラ

- ガイドレール式ゴンドラ

1.2.リフトクライマー・・・地上から仮設柱を積み上げて作業台を昇降させる

マンションの立地や周辺環境の条件、また住環境なども踏まえ、それぞれの特徴を理解した上で、最適な仮設工法を選択する必要があります。

2.工事費用

一般的な同等戸数のマンションと比較すると、工事費用は高くなる傾向があります。

要因としては仮設に係るコストが大きいためです。仕様においても中高層マンションよりも高耐久のものが求められるため、工法や工期により大きな差がでてきます。仮設工法・仕様の選定は重要なポイントです。

3.工期

足場ではない箇所については、上下左右の移動に制限があり、一度に乗れる作業員の人数にも制限があるため、同等戸数のマンションに比べ工期は長くなります。バルコニーの形状(バルコニーが繋がっているかどうか)によっても工期は変わります。

またタワーマンションの場合上空は風が強く、特に沿岸地域に建設されているマンションの場合には、より風の影響を受けやすいことも一つの特徴です。強風の場合は工事を停止せざるを得ない場合もありますので、工期がずれてしまう可能性があります。

4.修繕周期・長期修繕計画

一般的なマンションでは大規模修繕工事の周期は12~15年と言われています。

しかし、タワーマンションの場合、仮設工事費にかかるコストが大きいため、できるだけ修繕周期(15~18年程度)を伸ばせるような修繕内容・品質であることが大前提となります。

高耐久仕様の修繕が求められ、それらの内容を反映した修繕計画である必要があります。できるだけ修繕周期の間隔を延ばし、生涯の修繕工事回数を減らすことで、長期にコストを抑えることができるため、特に1回目の大規模修繕工事の仕様が重要となります。

またタワーマンションの場合、高層のエレベーターやジムなどの共用施設、機械式駐車場がある場合が多く、長期的に修繕費用がかかることが想定されます。

新築販売時の修繕積立金の設定は、販売主が売りやすいように安く設定されているケースが多く、タワーマンションの約8割が修繕積立金の平均水準を下回っているというデータもあり、修繕積立金の不足が深刻な問題になっています。将来の資産を守るために、早い段階から適正な長期修繕計画の作成が重要です。

5.合意形成

タワーマンションの場合、戸数も多く幅広い年齢層の居住者がいる、かつ投資目的の賃貸者も多いことから必然的に合意形成が難しくなります。それに加え上階と下階では劣化状況も異なるため、修繕内容の要望等も異なることが多く、合意形成が取りづらくなる傾向があります。

また多くの超高層マンションでは下階に店舗が入っている場合が多く、店舗との兼ね合いも大切です。そのためソフト面にも柔軟に対応できるコンサルタントを採用し、詳細な住民説明会を実施するなど円滑に進められるようなサポートが重要だと考えます。

参考:防災対策

大規模修繕工事の特徴ではありませんが、タワーマンションにおける防災対策はマンションを適切に維持するための重要な要素の一つです。

2019年の台風19号の際に、タワーマンションの地下設備が浸水し、停電が発生した例もありましたが、多くのタワーマンションでは、地下部分に変電設備が設置されていることが多く、河川から遠い地域であっても街中で起こる内水氾濫等のリスクもあることから、水害対策等万が一に備えた防災対策を検討しておくことが必須事項となっております。

翔設計の考え方

翔設計では今回の大規模修繕工事だけではなく、数十年先を見据え、どのような工事が必要であるのかの検討を行います。修繕設計の段階では、長期修繕計画・修繕積立金との兼ね合いを見ながら、長期的な視野で仕様を決定していきます。

タワーマンションの修繕計画においては幅広い知識と実績を有する専門家が必要です。

また長期修繕計画・修繕積立金の検討も含め、タワーマンションの課題でもある合意形成など、ソフト面にも柔軟に対応できるコンサルタントが必須であると考えます。

我々翔設計は、マンション総合コンサルタントとして、マンションのあるべき道をご提案し、長期的にサポートをさせて頂きます。

ぜひご相談ください。

お悩みの方はこちらをご覧下さい

大規模修繕は管理組合にとって、ビッグプロジェクトです。長く快適に暮らし、次世代に住み継ぐために、いかにして建物を管理していくか、という管理組合の意識が求められます。また、タワーマンションは他のマンションとは異なる部分が異なり実際の経験があるかどうかが重要です。お悩みの方はお問合せ下さい、お待ちしております。