安心と資産価値を上げるマンションの防災対策とは~地震、水害、ライフライン・行動マニュアル等~

目次

この記事では、マンションのプロである翔設計が、マンション全体でできる防災対策として、地震対策、水害対策、ライフラインの確保などをお伝えして行きます。

はじめに

近年、地震や台風・水害等の自然災害が頻発しており、防災に関しての意識は高まりつつあると思います。防災対策というと個人、各住戸での対策はすぐに想像できると思いますが、マンション全体としての防災対策はいかがでしょうか。「震度5強という数字を見慣れてきた気がする」「線状降水帯という言葉も馴染みが出てきた」「タワーマンションの水害の話題を覚えている」などなど、地震や水害が増えている印象をお持ちだと思います。

大切な住まいを守る、そして居住者の安心・安全を守るためには、マンション全体で対策方法を検討していく必要があります。

防災力の高いマンション=マンションの価値を担う大切な要素です。

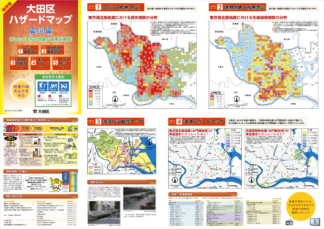

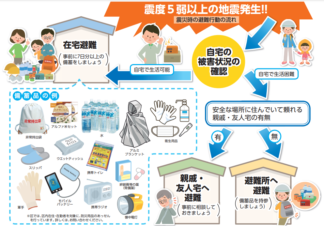

首都圏では「在宅避難」が基本となってきました。その一方で、東京都江戸川区のように、一体が水没するから、区外遠くへ避難するように、というエリアもあります。

大田区ハザードマップより

大田区ハザードマップより 港区HP広報みなと2021年1月11日号より

港区HP広報みなと2021年1月11日号より 江戸川区HP水害ハザードマップより

江戸川区HP水害ハザードマップより

1.まずは建物の状況を把握しましょう!

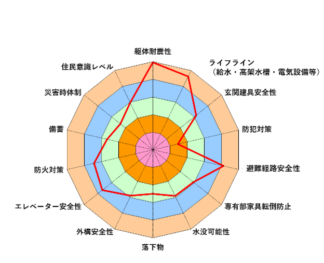

状況把握は「ハード」と「ソフト」に分けて行う!

「対策」を検討する前に、まずはマンションの状態を把握することが重要です。そのためにはハード面とソフト面(災害時の組織体制、訓練、マニュアル等)、そして居住者の意識の程度を調査し、地域・建物の特性や現状を把握します。その結果をもとにどんなところが脆弱で今後どのような対策が必要かを検討していきます。

| ハード | 建物の耐震性(耐震診断や耐震補強)、危険箇所の把握と対応状況 既存の設備機器(給水ポンプ、エレベーター、電気設備等) 防災用備蓄品(水と食料・毛布やホイッスル等)・災害対策用品(発電機・マンホールトイレ等) 地域や建物の特性などの立地条件(水が流れ込んでくる箇所、内水氾濫危険箇所等)と対策 |

|---|---|

| ソフト | 災害発生時の管理組合の組織体制、防災訓練、災害発生時の対応マニュアル等 |

2.地震対策の大本命「耐震補強」

1981(昭和56)年以前に完成した旧耐震の建物である場合、耐震診断を実施し、建物の耐震性を確認することが望まれます。万が一耐震基準を満たしていない場合には、補強工事を行い安全性の向上を推奨しています。

耐震補強にも様々な方法があり、マンションによって工法も異なります。耐震補強は大きな費用がかかるケースが多いですが、各自治体で助成金が使えることも多いため、まずは専門家に相談をしてみてください。

中には「耐震診断を行って弱いことが分かってしまうと、資産価値に悪影響があるかもしれないから、明確にしたくない」という話を聞くこともありますが、マンションの資産価値を守るために命を懸けますか? マンションのようなRC造では中間階の耐震強度が弱いケースが多く、大地震で潰れてしまうことがあります。

今ある建物をこの先も使い続けるのであれば、耐震診断をしていない旧耐震物件は耐震診断を実施し、その結果によっては耐震補強を含めた将来計画をしっかりと策定することをお勧めします。

3.各戸の玄関/耐震扉は第3世代へ

地震が起きた際、建具の歪みから玄関ドアの開閉ができなくなる場合があります。閉じ込め事故を防ぐためには玄関ドアを対震ドアへ交換することで、リスクを回避することができます。

対震扉も今は第3世代です。

| 第1世代 | 建物の歪みで開かなくなってしまった(逃げられない) |

|---|---|

| 第2世代 | 枠が歪んでも開けられる、逃げられる(しかし、そのあと閉められないことが大半) |

| 第3世代 | 枠が歪んでも子扉を開けて逃げられる、しかも閉めて鍵がかけられる |

東京をはじめとする首都圏では、人口が多いこと、マンションが非常に多いことから、建物が倒壊または崩壊しておらず危険が無い場合であれば、在宅避難をするように奨められています。

ところが、第2世代までだと、扉が閉められないし鍵もかけられないので、防犯面で大きなリスクがありますし、出かけることもできなくなります。防災対策の中でも見落としがちな部分ではないでしょうか。

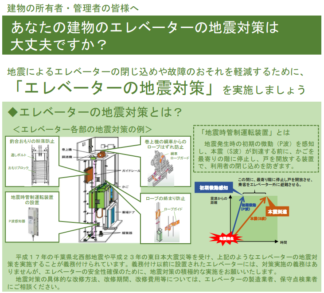

4.地震によるエレベーターの閉じ込め事故を防ぐためには

地震が起きた際のエレベーター閉じ込め事故も多く発生しています。東日本大震災では都内だけで84件の閉じ込め事故が発生したという報告もあります。日頃の保守・メンテナンスでは経年劣化や性能の劣化はカバーしきれません。エレベーターの寿命は20~25年と言われています。

| P波感知器付地震時管制運転 | P波(初期微動)を感知した時点で最寄階に停止しドアを開け避難できるようにする。 大きな地震が来る前に停止することができるので、閉じ込めなどのリスクが抑えられる。 |

|---|---|

| 主要機器の耐震補強 | 脱レール防止対策、各部の補強対策、ロープ外れ防止など補強を行う。 |

| 戸開走行保護装置 | エレベーターのドアが開いたまま走行しないよう感知し停止させるシステム。 |

上記のような機能がついていない場合には、地震が起きた際に閉じ込め等の事故が起こる可能性がありますので、早めの検討をお勧めします。エレベーターのリニューアルで、カゴやモーターの更新に加え、最新の安全性能を追加導入することで、地震時の安全確保はもちろん、平常使用時の事故の軽減や省エネ化、快適性の向上にもつながります。エレベーターはいざ使えないとなると一気に負担が大きくなる設備の一つですので、電力が復旧したときにできるだけ早く使えようになってほしいものです。

地域によっては「エレベーターの防災対策改修事業」に対する補助金もありますので、ご相談ください。

国土交通省「あなたの建物のエレベーターの地震対策は大丈夫ですか?」

国土交通省「あなたの建物のエレベーターの地震対策は大丈夫ですか?」5.調査しないとわからないことも多い「水害対策」

マンションの敷地に対して、どこから水が浸入してくるのか。完全に水平な土地というのもありませんので、地面の勾配により流水経路が生まれます。また地中の排水管などから水が逆流し敷地内に浸入してくるケースもあります。

(※水害には河川の水による被害だけでなく、豪雨により排水機能が追い付かず水が溢れかえって道路が浸水してしまう内水氾濫もあります。そのため河川から遠い場所でも水害は起こります。)

近年ではゲリラ豪雨や台風などの影響で、水害が増えています。まずはハザードマップを確認し、どのような被害が想定されるのかを把握する必要があります。水害は地震と異なり、被害を想定し、備えることができる災害です。被害が出る前にできる限りの対策をしておくことをお勧めします。

≪水害対策の例≫

1.調査、流水経路の確認、どんな被害がでるのか、リスクレベルの想定

2.費用対効果の検証や対策実施計画の作成

3.工事会社の選定、対策工事の実施

4.運用マニュアルの策定、実施訓練

まず調査を実施し、リスク分析を行い想定される被害額や規模を算出します。対策工事はもちろんですが、マンションでは対策後の運用が重要です。マニュアル作成のサポート等も行っております。

6.ライフラインの確保は絶対

| 1.避難経路・避難場所の確保 | 日ごろから避難経路の確認や、ベランダの避難ハッチの確認を行うことが重要です。 特に高層マンションにおいては内廊下となっているマンションが多く、停電時には廊下や階段に光が入らないため真っ暗闇となります。 非常時の照明の動作確認も日常的に行う必要があります。 |

|---|---|

| 2.水の確保 | 設備機器の耐震化、給水バルブの設置、井戸の設置等 |

| 3.電気の確保 | 蓄電池設備、移動式電源装置、ソーラーパネル等 |

| 4.防災備蓄倉庫の設置 | 食品・飲料をはじめ生活に必要な備品等 |

| 5.防災設備 | かまどベンチ、防災パーゴラ等 |

避難経路はいざというときに問題なく避難できなくては意味がありません。日頃から経路確保の意識や避難訓練は管理組合として積極的に取り組むべき事項だと考えます。近年ではマンション全体で備蓄倉庫を設ける管理組合も増えてきたようですが、被災後の生活も視野に入れ、敷地にゆとりがある場合には、非常時にかまどになるベンチやテントになるパーゴラ等を設置しておくことも備えの一つです。

7.災害時の組織体制の構築

地震対策でも触れましたが、災害にあった際上記のようなハード面の備えはもちろんですが、同時にソフト面の備えも重要です。防災組織の設置や居住者の安否確認の方法など、管理組合として組織体制を確立しておくことが理想的です。居住者の方々への周知や協力体制が必要となりますので、マニュアルを作成し、日ごろから訓練の実施も重要です。

まとめ/マンションの防災対策はリスクの把握と準備で決まる!

「マンション全体で」となるとなかなか整備が難しいとは思いますが、大切な住まいを守る、そして居住者の安全を守るためには事前の対策・準備が不可欠です。

まずはマンション全体で防災についての意識を持つことがスタートだと考えます。専門家による防災全般の調査を行い、実態を把握することが重要です。調査をすることではじめて自身のマンションには何か不足しているのか、どのようなリスクがあるのかが把握できます。そのうえで何を対策していくべきかの優先順位を定め、ひとつひとつ検討・対策を進めていきます。起こる前に準備をしましょう。準備をしておくかしておかないかで、大きな差がでることでしょう。

翔設計では耐震補強や水害対策、災害時マニュアルの作成等、防災に関する様々な業務を行っておりますので、ぜひご相談ください。

マンションの防災でお悩みの方はこちらをご覧下さい

まずはマンション全体で防災についての意識を持つことがスタートです。専門家による防災全般の調査を行い、実態を把握することが重要です。

起こる前に準備をしましょう。準備をしておくかしておかないかで、大きな差がでます。

翔設計では耐震補強や水害対策、災害時マニュアルの作成等、防災に関する様々な業務を行っておりますので、ぜひご相談ください。