防災対策が不十分なマンションのリスクをしっかり予防

自然災害の増加と防災意識の高まり

防災対策というと個人、各住戸での対策はすぐに想像できると思いますが、マンション全体としての防災対策はいかがでしょうか。

近年災害は多数発生し、マンションの被害も顕著になっています。マンションに住んでいるから安心、なんてことはありません。大規模修繕工事などは最悪事後でも良いですが、災害は「予防」が絶対であり、起きる前の予防が何よりも重要です。

防災対策が不十分なマンションの資産価値低下の危機

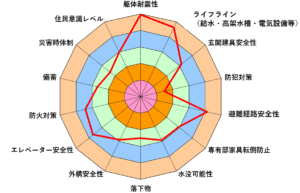

最近では新築マンションでも防災を意識したハードの対策がされてきています。大切な住まいを守る、そして居住者の安心・安全を守るためには、マンション全体で対策方法を検討していく必要があります。

防災力の高いマンション=マンションの価値を担う大切な要素です。

翔設計はマンションの防災対策への意識の低さが社会問題であると捉え、

その底上げと解決を目指し防災コンサルタント業務に力を入れています。

防災対策は俯瞰的視点が大切です

マンションの資産価値を高めるためには、やらなければならいことは多々あります。

マンションの資産価値を高めるためには、やらなければならいことは多々あります。

それは災害が発生してからでは遅く、事前のリスクマネジメント、発生後のクライシスマジメメントの両面から対策を考えておく必要があります。

そのためにも、「建物の特性」や、「地域の特性」を踏まえた住まいの防災力を知ることが大切だと考えます。

翔設計では以下の項目をおさえておくことをお勧めしています。

| ハード | 建物の耐震性(耐震診断や耐震補強)、危険箇所の把握と対応状況 既存の設備機器(給水ポンプ、エレベーター、電気設備等) 防災用備蓄品(水と食料・毛布やホイッスル等)・災害対策用品(発電機・マンホールトイレ等) 地域や建物の特性などの立地条件(水が流れ込んでくる箇所、内水氾濫危険箇所等)と対策 |

|---|---|

| ソフト | 災害発生時の管理組合の組織体制、防災訓練、災害発生時の対応マニュアル、 各戸への対策提案等 |

一部のみを対応しただけの場合起こりうるリスク

- 災害発生時に停電→エレベーターの閉じ込め事故発生

- 止水板は購入していたが、いざ水害が発生した際に保管場所が分からず対応が遅れ、結果浸水。

- 防災マニュアルは作成したが、訓練をしたことがないので、出来ない。

マンション管理組合向け防災総合サポートサービス

翔設計では、以下の3つの対策をはじめ、総合的にサービスを提供しております。

①ハード対策/建物を災害から強くする

- 地震対策:耐震補強、電気設備の移設、室内の家具固定 など

- 水害対策:洪水浸水対策(例:止水板)、内水氾濫対策(例:切替枡) など

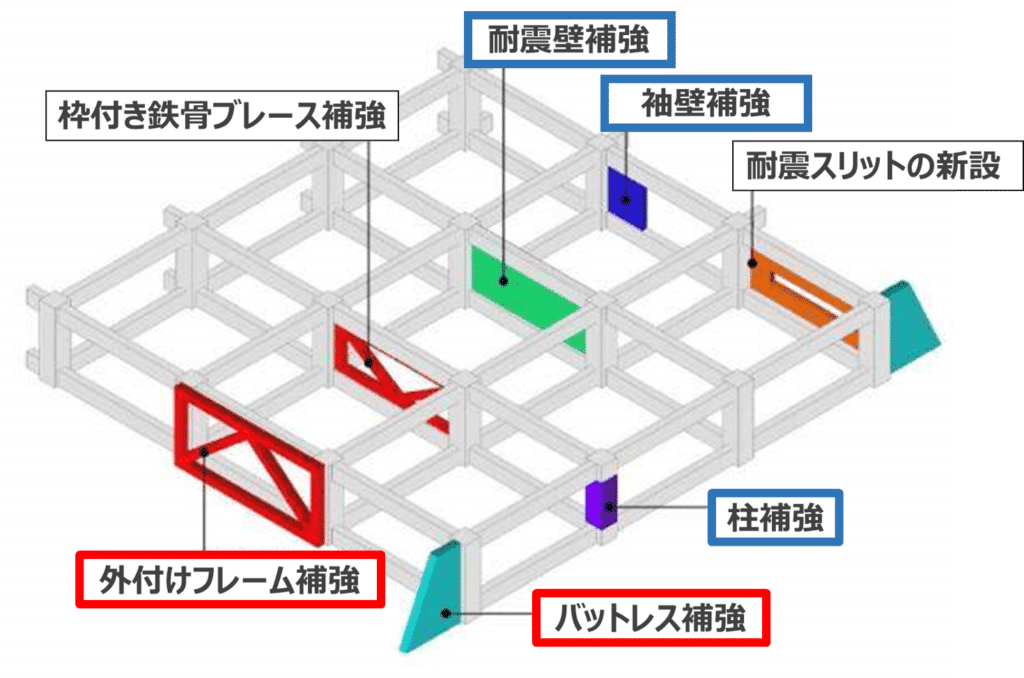

耐震補強の種類

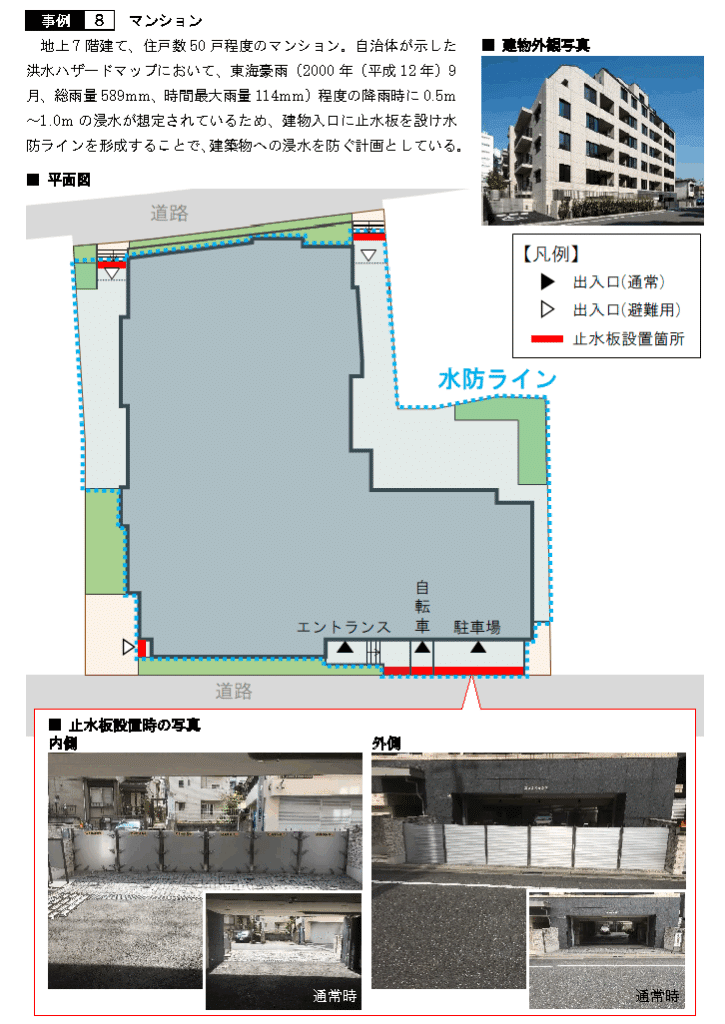

止水板設置による防水ラインの形成

出典:国土交通省

建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン

②ソフト対策/平時の対策

- 災害対応マニュアルの作成

- マンション内広報の定期的な実施

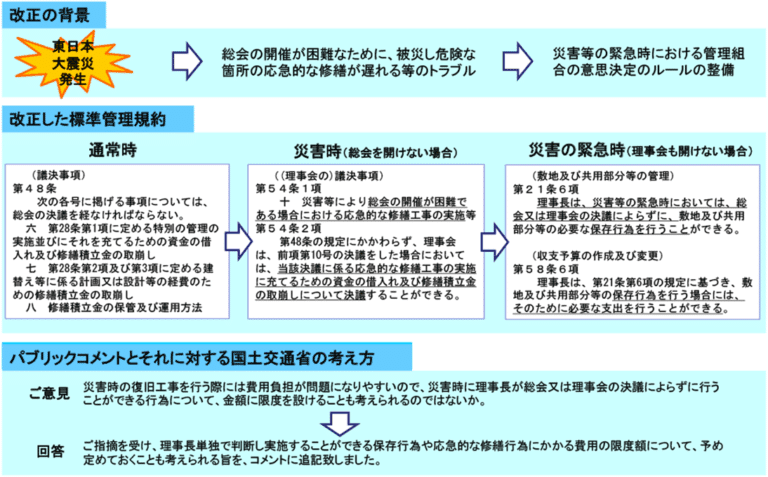

- 被災後の復旧等に必要となる管理規約の改定(被災が想定されていないため)

- 被災後の復旧等に向けた調査・修繕等の想定 など

災害等の緊急時の対応①(管理組合の意思決定)

出典:国土交通省

マンション標準管理規約の改正の背景・ポイントについて

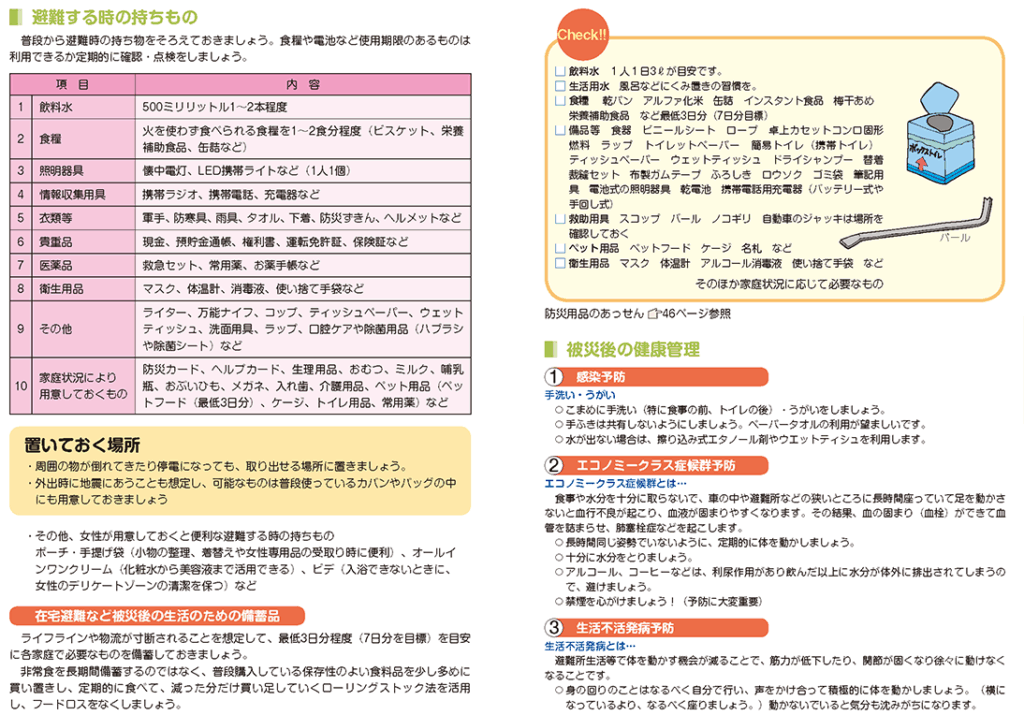

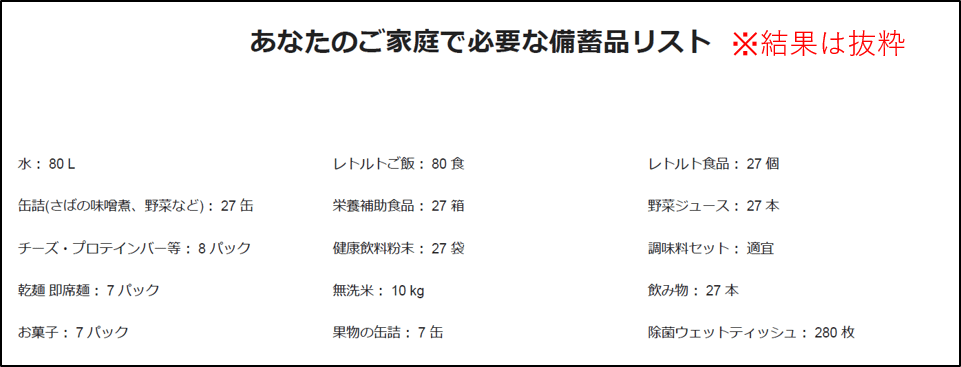

③災害備蓄品/管理組合・区分所有者

- ハザードマップ等を確認し、マンションへのリスクを確認した上で、必要と思われるものをあらかじめマンションの防災備蓄倉庫に備蓄しておき、緊急時は居住者がそれらを運用する。

- 各戸では非常食・水、非常用トイレなどを備蓄しておく。

防災備蓄の準備の仕方

https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/

こちらのサイトでは、家族構成や、年代など、簡単な質問に答えるだけで、自分の家に必要な1週間分の備蓄量を教えてくれてくれるサイトです。

被災後の食品・飲料の確保だけでなく、

生活する上での様々な備蓄の準備が必要

翔設計の防災コンサルサービスの流れ

STEP1:建物の状況を把握:詳細な調査と診断

- 立地や公開されている各ハザード情報

- 建築設備点検、消防設備点検など各点検を実施しているか

- 設備機器の仕様

- 備蓄の有無

- マニュアルの作成有無

- 所在する自治体からの情報

等を確認し、不足事項を把握します。

STEP2:ハードの確認・対策検討

一口に防災対策と言っても、対象箇所は方法は様々です。まずは不足事項の把握を行い、そのうえで管理組合様のご要望・方針に合わせ、対策案のご提案を致します。

何をどこまで検討・実施するかはマンションによって様々です。

1.旧耐震の場合は建物全体の耐震補強を

1981(昭和56)年以前に完成した旧耐震の建物である場合、耐震診断を実施し、建物の耐震性を確認することが望まれます。万が一耐震基準を満たしていない場合には、補強工事を行い安全性の向上を推奨しています。

耐震診断・補強工事にあまり前向きでないマンションも見受けられますが、命以上に大切なものはあるでしょうか。

耐震補強にも様々な方法があり、マンションによって工法も異なります。耐震補強は大きな費用がかかるケースが多いですが、各自治体で助成金が使えることも多いため、まずは我々専門家に相談ください。

今ある建物をこの先も使い続けるためにも、耐震診断をしていない旧耐震物件は耐震診断を実施し、その結果によっては耐震補強を含めた将来計画をしっかりと策定することをお勧めします。

2.各戸の耐震対策

地震が起きた際、建具の歪みから玄関ドアの開閉ができなくなる場合があります。閉じ込め事故を防ぐためには玄関ドアを対震ドアへ交換することで、リスクを回避することができます。

耐震ドアも様々な種類があり、費用も差があります。どこまでの仕様にするのかも充分な検討が必要です。

東海ドア(株)HPより抜粋

YKK AP ㈱HPより抜粋

3.共用部の耐震対策

分譲マンションにおいて、共用部の耐震対策がとても重要となります。

大前提としてはマンション全体の耐震性の向上が理想ですが、最低限、避難経路の確保が必須となります。

居住者が避難する際には必ず廊下・階段を通過し、エントランス等を通りますので、特に1階がピロティになっている旧耐震マンションは耐震補強工事が必須です。

またエレベーターの閉じ込め事故を防ぐためにも、日常的な点検を実施しておくことや、耐用年数を経過している場合には部品の交換も検討する必要があります。

さらに高齢者の避難を想定し、バリアフリー化(手摺の設置・段差解消等)の検討も必要です。

4.建物全体の水害対策

地震等による沿岸部の津波だけでなく、都心部での外水・内水氾濫による被害が最近多くなっています。

まずはマンションの立地が大きく影響するため、ハザードマップでのリスクの可能性を把握したうえで、多少でもリスクがある場合には、さらに水の侵入経路の確認・対策を行い被害を最小限にすることが重要です。

またハードだけでなくソフト部分の検討を行うことが大切です。火災保険でも水災に対して保険をかけることもできるため、最適な選択ができるようサポート致します。

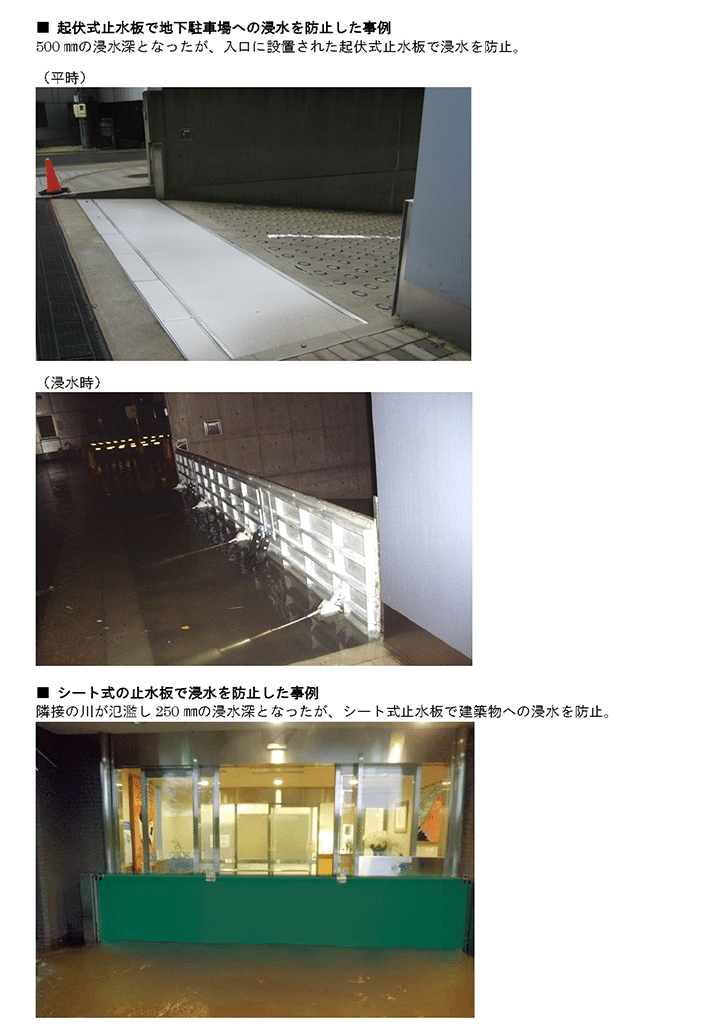

止水扉の設置

止水板の設置

止水シートの設置

5.ライフラインの確保施策

ライフラインで想定されるのが日常生活に必須である電気・ガス・水道などです。各居住者個人がどの程度備蓄しているのか、建物全体でどのような対策は行われているかを確認のうえ、様々なご提案をさせて頂きます。

蓄電池設備

貯水槽の緊急水栓給水用水栓

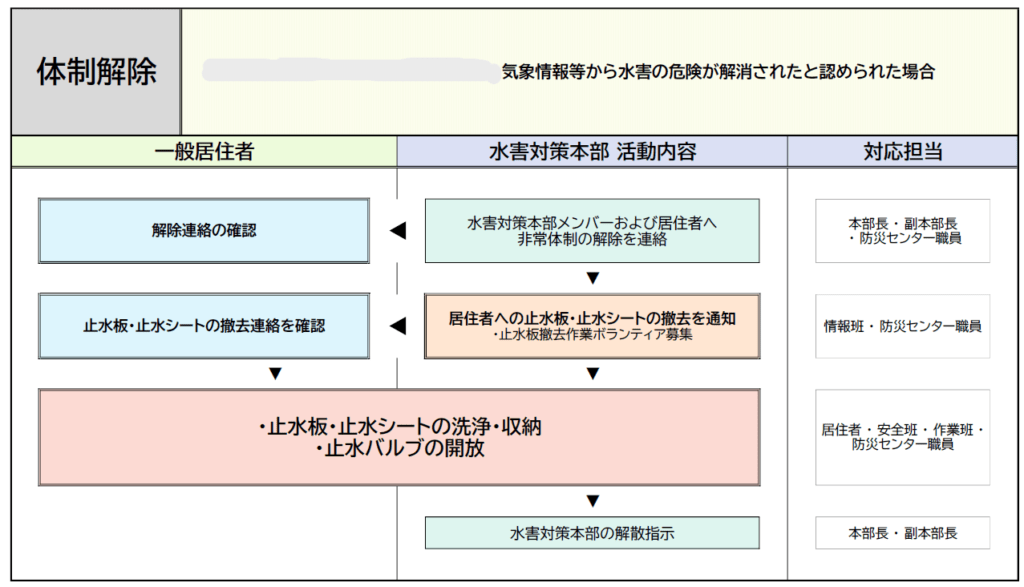

6.災害時の組織体制の構築

標準管理規約では不十分であり、実際に災害が発生した際、どのように対応したら良いのかを示した、防災マニュアルが有効的です。管理組合内の権限や役割についてもあらかじめ定めたうえで、管理組合で訓練を重ね、習得の度合いを高めていくことが大切です。

マンションの防災対策はリスクの把握と準備で決まる

「マンション全体で」となるとなかなか整備が難しいとは思いますが、大切な住まいを守る、そして居住者の安全を守るためには事前の対策・準備が不可欠です。

まずはマンション全体で防災についての意識を持つことがスタートだと考えます。専門家による防災全般の調査を行い、実態を把握することが重要です。調査をすることではじめて自身のマンションには何か不足しているのか、どのようなリスクがあるのかが把握できます。そのうえで何を対策していくべきかの優先順位を定め、ひとつひとつ検討・対策を進めていきます。起こる前に準備をしましょう。準備をしておくかしておかないかで、大きな差がでることでしょう。

翔設計では耐震補強や水害対策、災害時マニュアルの作成等、防災に関する様々な業務を行っておりますので、ぜひご相談ください。

お電話あるいはページ下部のフォームからお問合せ下さい

フォームをご希望の方

はじめてお問合せされる方へ

「誰に何を相談すればいいのかわからない」「匿名で話を聞いてみたい」など、お問合せの内容が具体的でなくてもかまいません。修繕や維持管理などマンションにまつわる様々なお悩みについて、まずはご連絡ください。

お電話をいただく際には「ホームページを見て電話をした」とお伝えください。電話を担当の者にお繋ぎいたします。

担当者が不在の場合もございます。差し支えなければ、弊社担当者からご連絡を差し上げられるよう連絡方法(お名前、電話番号・メールアドレス)をご提示いただけますよう、お願い申し上げます。

お問合せの際、ご希望される方には、『マンション管理組合 理事になったら読む本』(代表取締役貴船美彦 著作・幻冬舎 刊行)を進呈いたします。具体的なノウハウにとどまらず、どのような心持で理事という大役を担っていくべきかを記した一冊です。どうぞご一読ください。