水害リスクは増加する一方です

長雨

線状降水帯

ゲリラ豪雨

近年、気候変動の影響によって、日本全土で水害の発生頻度が高まっています。

特に長雨、線状降水帯、ゲリラ豪雨など、新たな形態の豪雨による被害が増えており

河川氾濫といった外水氾濫だけでなく、街中で排水が処理しきれず

水が溢れてしまう内水氾濫も増えており、問題も深刻化しています。

事前の対策が重要です

水害に対する対策は、被害が発生してからでは遅いです。災害が起きる『前』に、しっかりとした計画を立て、さらに実行することが大切です。

翔設計ではマンションの安全と、住民の皆様の安全を最優先に考え、最先端の技術と確かな経験に基づいた解決策を提供します。

お住まいのマンションが水害で被害を受けないように、ぜひともこの機会に対策をお考えいただき、ご相談ください。

- 地下駐車場、地下電気室が水没し、エレベーターが使えなくなった

- 道路からの浸水と、マンション内部の排水が追い付かなく、住居内に浸水した

- 1階や地下電気室の止水対策をしたい

- ゼロメートル地帯の為、資産価値を守るために止水対策や水害マニュアルを整備したい

復旧はもちろん、今後の不安を解消するための対策をご希望されるお問合せを頂いています。

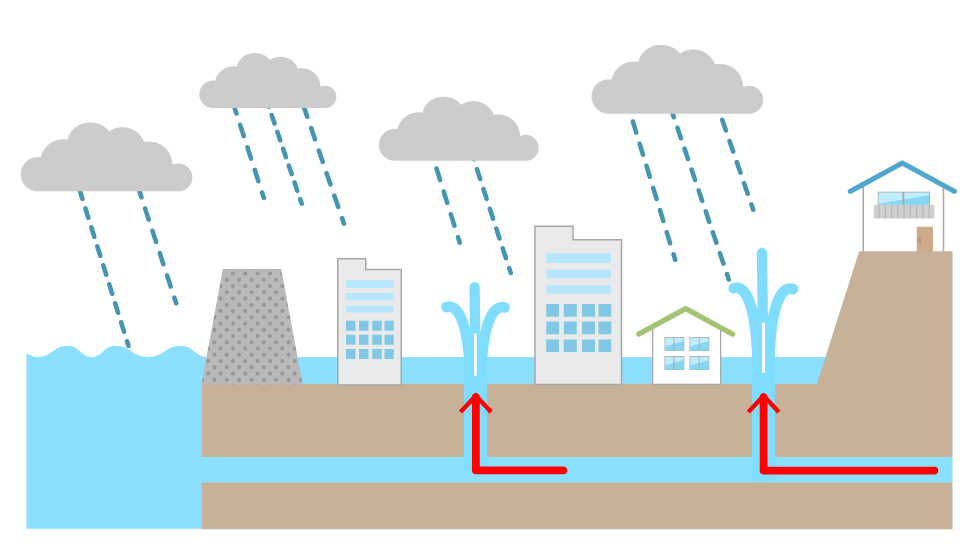

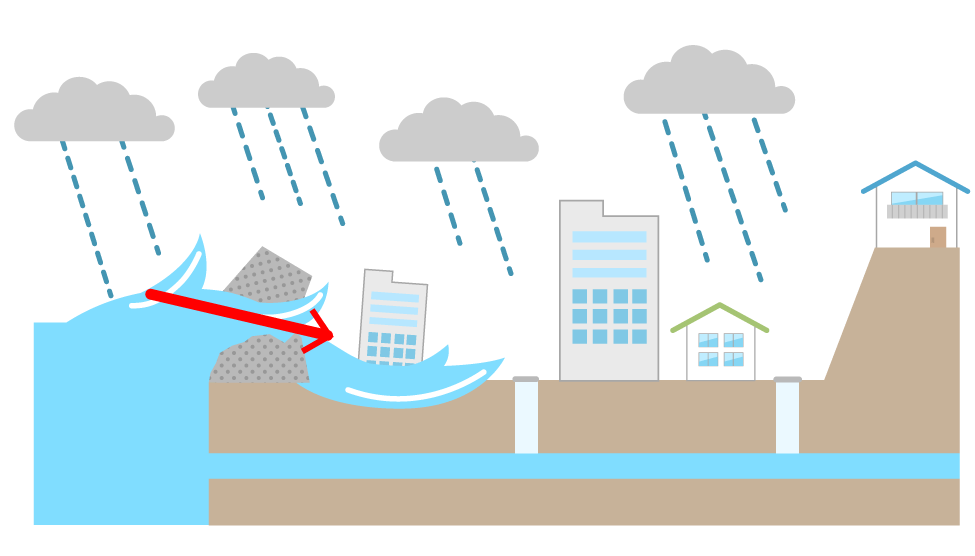

水害は大きく「内水氾濫」と「外水氾濫」があります

内水氾濫のイメージ

堤防の内側の、人が住んでいる場所にある水のことを『内水』と呼びます。

集中豪雨などの大量の雨によって、側溝や下水道、排水路などでは処理がしきれず、水が溢れてしまうことを指します。

- 地形: 低地や窪地は水が集まりやすく、内水氾濫のリスクが高まります

- ゴミの詰まり:排水路のゴミ詰まりにより、排水能力が低下します

- 排水処理能力の限界:想定を超える大雨により、排水設備の処理能力を超えてしまいます

外水氾濫のイメージ

河川や海からの水のことを『外水』と呼びます。河川等の堤防や堀から、水門などの防災施設を超えて土地に溢れる現象を指します。河川からだけでは無く、高潮や洪水、台風による海水の侵入なども考えられ、内水氾濫に比べ、被害が甚大です。

- 河川処理能力の限界:大量の雨水により河川の水位が上昇し、処理能力を超えてしまいます

- 河道・堤防の決壊:水圧や長時間の浸食により、堤防が崩れて大量の水が流れ込みます

翔設計の水害対策の進め方

STEP1「水害危険性の調査・対策方法の検討」

STEP2「対策工事に向けた準備・工事」

STEP3「マニュアル作成」

実際に水害対策工事を実施する場合は、資金計画の検討や総会での承認が必要になります。そのため、まずはSTEP1までを実施し、マンションのリスクを知り、水害対策の内容・概算工事費用を把握します。

STEP1.水害危険性の調査

まずは現況とマンションの立地環境から、どのような水害が発生するのかを調査で把握していきます。

– 業務の流れ –

1.組合さまからヒアリング

どのようなことを心配されているか・過去にどのようなことがあったかをヒアリングさせて頂きます

2.図面や地形データ・ハザードマップなどの資料確認

マンションの立地条件等を確認致します(場合に応じて自治体へのヒアリングなども実施)

3.現地調査

図面と照らし合わせながら、高低差の測量調査や水害が発生した際に弱点となる場所の確認

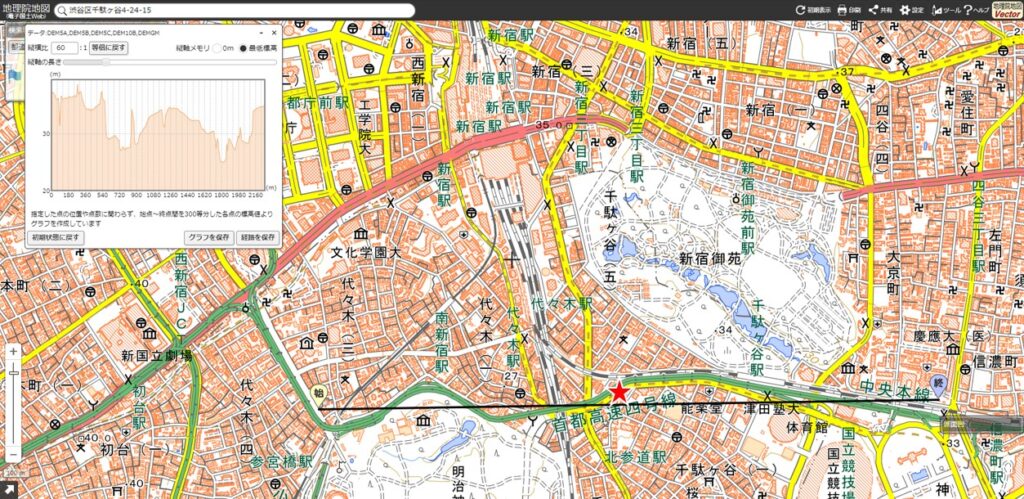

【参考】地理院の地形データ(弊社周辺・東西断面)

【参考】現地での高低差計測

また、単純に敷地内や建物の高低差を計測するだけでなく、窓サッシ、扉、各種設備の設置場所、エレベーター、排水経路、通気口、ケーブル穴等の「水害における弱点」を見つけ出します。

STEP1-2.対策方法の検討(基本計画)

調査で判明した弱点に対し、対策方法の検討を行います。

対策方法は、止水シャッターや止水板、止水ドアなどの製品設置や、壁・塀の延長・新設、給排水や電気等設備の変更、地下設備の移設など、様々な対策方法があるため、弱点にあった内容をご提案します。 また水害対策を検討するにあたり、電気設備・居住スペース・車等、何を一番守りたいのかの優先順位付けが重要です。

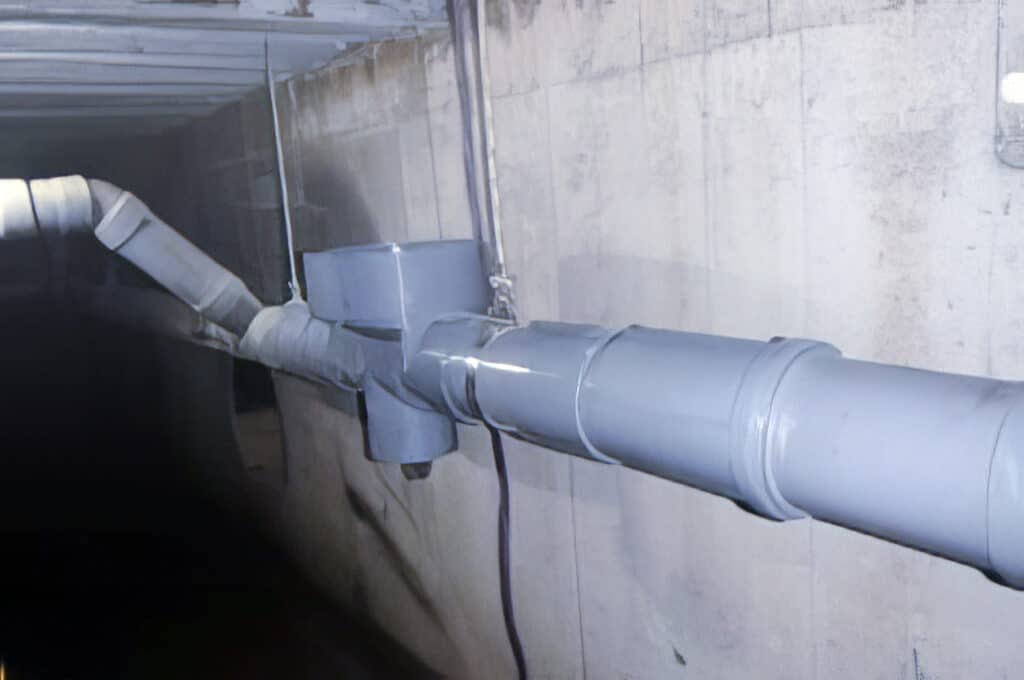

逆止弁の設置例

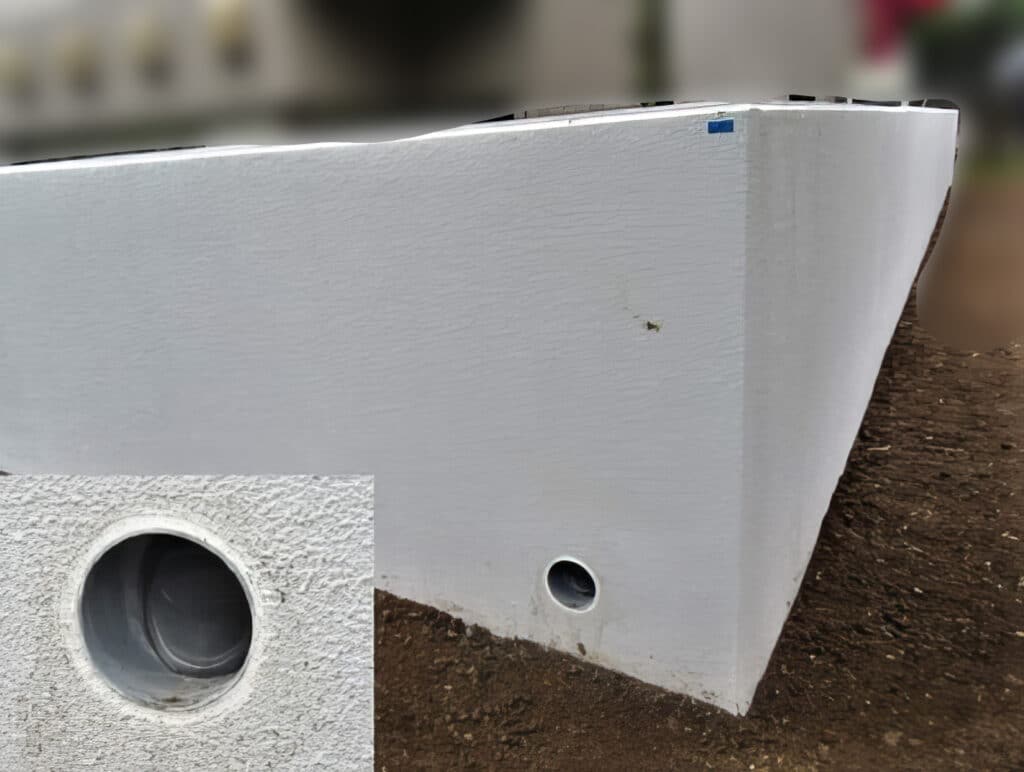

止水版の設置例

止水シートの設置例

切換升の設置例

止水扉の設置(受変電設備の扉)

止水弁の設置例

費用対効果やご予算に合わせた提案

水害対策は、「どれぐらいの浸水を想定した対策とするか」が重要なポイントとなります。

翔設計ではハザードマップ等による想定を活用しながら、複数パターンの浸水高さに対する対策案(例えば15㎝と30㎝の浸水を想定など)を概算工事費用を提示し、実際に水害が起きた時のおおよその被害想定額と比較して、対策内容の検討を進めていきます。

また、費用などの面から対策全ての実行が困難な場合には、優先順位を検討し、実現可能な範囲での対策設定もサポートいたします。

STEP2.対策工事に向けた準備・工事

実施計画のまとめ

対策方法や内容が決定したら、計画内容を資料としてまとめていきます。

この資料を基に、工事会社から見積を取得します。

対策工事の実施

工事中、翔設計は「工事監理」を行い、組合様の代わりに工事が仕様通りに行われているか、チェックを行います。現場確認(検査等)の頻度は工事の内容によって異なりますが、施工状況に応じて適宜、実施します。

3.対策工事~マニュアルの作成

工事を行っただけでは、いざという時に準備(設置)を行うことができません。

そのため、マンションに住む人が誰でも分かる「マニュアル」の作成が必要となります。

- もしものとき、誰が何をするのか?

- 対策が必要だと判断するタイミングはいつか?

- どのタイミングで、どんな行動をするのか?

など、様々なことに基準を設けていく必要があります。

翔設計では対策工事後のマニュアル作成も行っております。

マニュアルを作ったら、訓練を!

いざ、マニュアルだけを作成しても、もしもの際に何をしたらいいかわからない、そんな状況になってしまっては意味がありません。

もしものときに慌てずに行動ができるように、定期的にマンション内で訓練を行うことが重要です。実際の訓練の際には、翔設計も協力し、マンション全体でより良い水害対策を目指し、サポート致します。

翔設計におまかせ下さい

水害対策ができるコンサルタントはそう多くありません。翔設計は水害をはじめとした「防災」の重要性を以前より啓蒙しており、その実績とノウハウをもとに多くの水害対策コンサルティングのご依頼を頂いております。

何から始めれば良いか分からない、どこまでの対策が必要かどうかが分からない、というマンションも多いかと思います。

まずは一度お気軽にご相談ください。各マンションのご要望に合わせたご提案を致します。

建築研究所との研究

水害対策のリーディングカンパニーである翔設計グループは、国立研究開発法人 建築研究所の「既存マンションの耐水化改修計画案の作成及びコスト等検討」業務を受託し、その成果を一般社団法人 日本建築学会における「大会学術講演会」や「技術報告集」での発表に協力するなど、研究・検討を重ねています。

国立研究開発法人 建築研究所 — Building Research Institute — (kenken.go.jp)

事例・実績

都内の大型マンションで水害対策工事を実施。河川沿いということもあり、全18箇所の対策工事。止水板をはじめ、特注の大型止水シート・電気室に繋がる開口部には特注の止水扉を設置。地上にあった店舗用の分電盤、空調用室外機を、鉄骨架台を新設し高位置へ移設。

お電話あるいはページ下部のフォームからお問合せ下さい

フォームをご希望の方

はじめてお問合せされる方へ

「誰に何を相談すればいいのかわからない」「匿名で話を聞いてみたい」など、お問合せの内容が具体的でなくてもかまいません。修繕や維持管理などマンションにまつわる様々なお悩みについて、まずはご連絡ください。

お電話をいただく際には「ホームページを見て電話をした」とお伝えください。電話を担当の者にお繋ぎいたします。

担当者が不在の場合もございます。差し支えなければ、弊社担当者からご連絡を差し上げられるよう連絡方法(お名前、電話番号・メールアドレス)をご提示いただけますよう、お願い申し上げます。

お問合せの際、ご希望される方には、『マンション管理組合 理事になったら読む本』(代表取締役貴船美彦 著作・幻冬舎 刊行)を進呈いたします。具体的なノウハウにとどまらず、どのような心持で理事という大役を担っていくべきかを記した一冊です。どうぞご一読ください。