建替えが困難な建物の、第3の選択肢

スーパーリフォーム(一棟リノベ)とは?

「スーパーリフォーム(一棟リノベ)」とは、高経年建物・既存不適格建物など、建替えを検討するような建物を、専有部も共用部も合わせて、建物全体をフルリノベーションすることで、新築同様に再生する手法のことです。

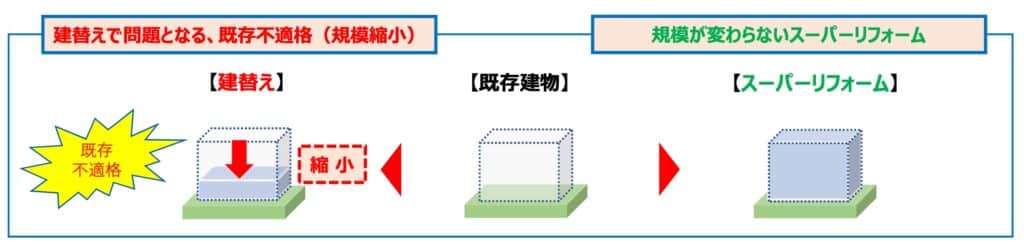

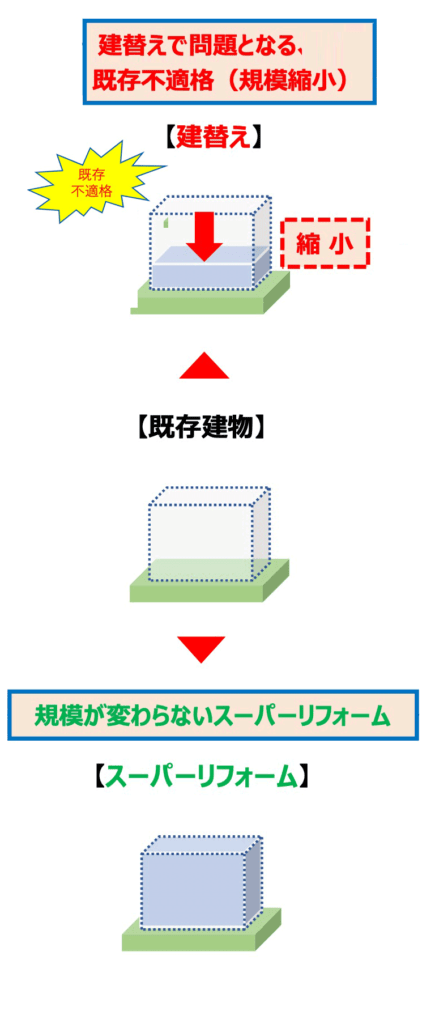

建替えと比較すると、コストや工期だけでなく、既存不適格物件の規模縮小問題に対してもメリットがあり、建替えにかわる手法として注目されています。

また、スーパーリフォーム(一棟リノベ)は、単なる共用部の大規模修繕の繰り返しでは難しい、建物全体の設備の更新が計画されるもので、共用部と合わせて専有部分の更新を一緒に行う手法ですので、老朽化して様々な課題をかかえる建物全体の問題をまとめて解決していける魅力があります。

注目されている背景として、建替えのハードルが高く、建替えが実現した分譲マンションが非常に少ないことが挙げられます。

高経年マンションの増加に対して、現実的に建替えが困難な現実を前に、国交省も「マンションストック長寿命化等モデル事業」の展開や、「一棟リノベ法」制定に向けた協議会の実施など、「長寿命化」に力を入れています。

翔設計としても、マンション高経年化問題の解決や環境問題・SDGsの達成のために効果的と考え、スーパーリフォーム(一棟リノベ)に力を入れています。

スーパーリフォーム(一棟リノベ)の魅力

2.最新設備導入で、新築同様スペックにも

- 建物の骨組み(躯体)は耐震診断などの元補修を行い、より健全にします

- 合わせて「時代適応」を行います。時代適応とは、今の社会が必要としている設備やサービスなどを導入し、周りの新築マンションと同様な設備を導入・更新することです。これにより「住みやすい」「魅力的」なマンションになります(→ 時代適応については、時代適応コンサルティングのページに詳細を記載しております)

- ご状況にも寄りますが、専有部分の更新(給排水・キッチン・トイレなど)も行えると、個々に行う場合と比べて、同等予算無いし低予算でよりよいものをご提供可能です

3.建替えより安く、建替えより早く

全てを解体し基礎から作り直す建替えと比べると、既存躯体を残して使うスーパーリフォームにはメリットがあります。具体的には、全体のコストをおさえることができ、仮住まいの期間に影響する工期を短縮でき、そして昨今大切とされている環境負荷も低くおさえることができる点です。

- コスト:建て替えと比べて60~80%と言われています (物件や個々の状況によりコストは変わります)

- 工期:3年程度かかる建替えと比べて、1年~1年半程度 に短縮できます(内容により前後します)

- 環境負荷:建替えと比べてCO2排出量70%減という研究結果があります

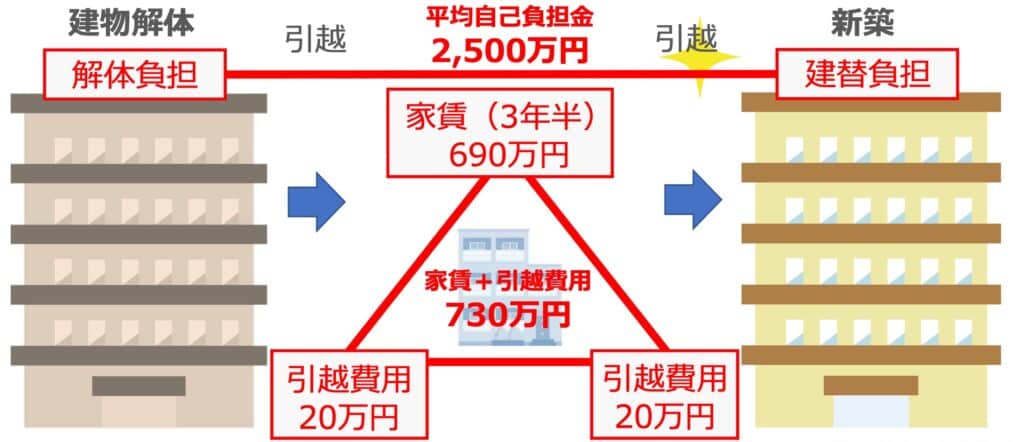

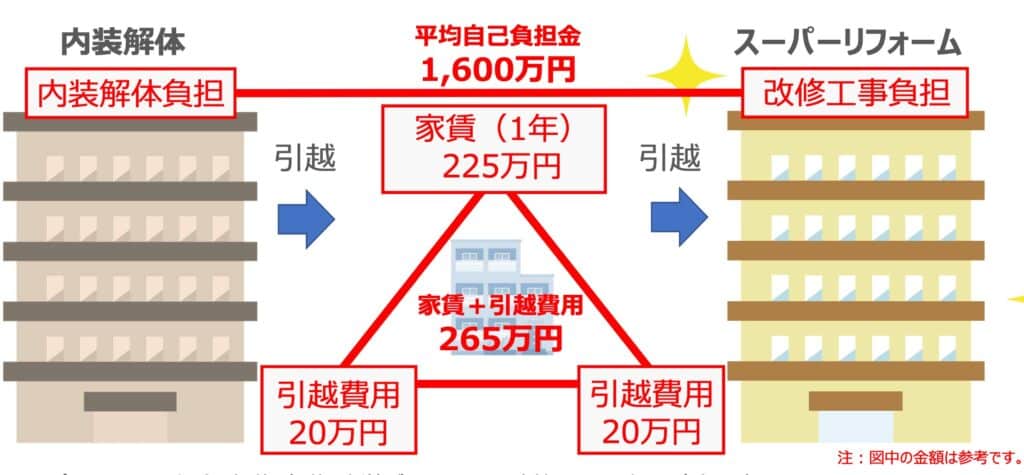

参考金額:スーパーリフォーム(一棟リノベ)と建替えの自己負担コスト比較

スーパーリフォームの場合、解体と躯体の新築が不要なので、建替えに比べ少ない負担で実現できます。 共用部も専有部もスケルトンリフォームとなり、インフラ等様々なものを一新することが可能です。

個別にリフォームを実施する のと比べても、コストメリットを生むことができます。 また、内装については、標準プランを用意しますが、個別にオーダーすることも可能です。

- 共用部・専有部の全体をフルリフォームした場合の例です(下記LEVEL3に相当)

- 家賃設定:共益費等込み月額15万円、契約時3か月分手数料、2年毎に更新料1か月分

- 図中の金額は参考です

- 面積・間取り・仕様等によって費用は様々です

スーパーリフォーム(一棟リノベ)は「どこまでやるか」が大事です

スーパーリフォーム(一棟リノベ)は、共有部分と専有部分両方を一緒に行う事で得られる様々なメリットがあります。ここでは専有部をどこまでやるかがポイントとなります。

共用部のみ

- 主幹設備

- 躯体・耐震

- サッシ・玄関扉

- エントランス

- 共用立管

- キュービクル

共用部+専有部

- 専有横引き配管・配線類

- インターフォン(カメラ付きへ更新等)

- インターネット

- TV共聴設備

専有部全体まで

- 集合 → 個別(空調・換気など)

- 住宅設備

- フルリノベーション

- 耐震補強(壁・柱)

LEVEL2/共用部+専有部

大規模修繕では基本的に共用部分のみを行うため合意形成は取りやすいですが、スーパーリフォーム(一棟リノベ)は専有部分まで一緒に行う方が効果が高いため、どこまで専有部分も一緒に施工できるかがポイントになります。

設備は共用部と専有部にまたがっていますので、共用部に合わせて専有部までが更新対象となってきます。これも、実績としては少なくありません。共用部分のみ、共用部分と希望する所有者の方のみで専有部分の更新を行うなどの形で実行することも可能です。

給排水管更新

共用立管+専有横引管を更新

TV共聴設備更新

内装工事が発生するケースも

インターホン更新

専有部内の配線を更新

インターネット光配線

光ファイバーを専有部内まで配線

スーパーリフォーム(一棟リノベ)を考える際のハードル

- 既存躯体を使うため形状は変えられない

- 専有部の更新を伴う場合の合意形成、修繕積立金を専有部にも使うための管理規約改定が必要

- 新築同様といっても、築年数は若返らない

- 資金調達と費用負担

- 賃貸で貸している住戸がある場合、立ち退きが必要

まとめ

スーパーリフォーム(一棟リノベ)は、建物全体(共用部・専有部)をまとめてリフォームし、設備やインフラを一新し、新築同様に再生する「究極の長寿命化」です。

高経年建物が激増する現代社会において、多くのマンションに求められる手法ですが、現時点では合意形成や資金面など複数のハードルがあります。

しかし、国も「一棟リノベ法(俗称)」の制定に向けて動いていますので、取り組みのハードルが下がっていくことは間違いありません。

いずれにしても、検討には年単位の時間が必要となるため、建物の終活を含め、今から取り組みを始められることをお勧めします。

【事例】スーパーリフォーム(一棟リノベ)事例紹介

事例詳細「スーパーリフォーム」高経年建物・既存不適格建物を新築同様に再生、建替えにかわる新手法

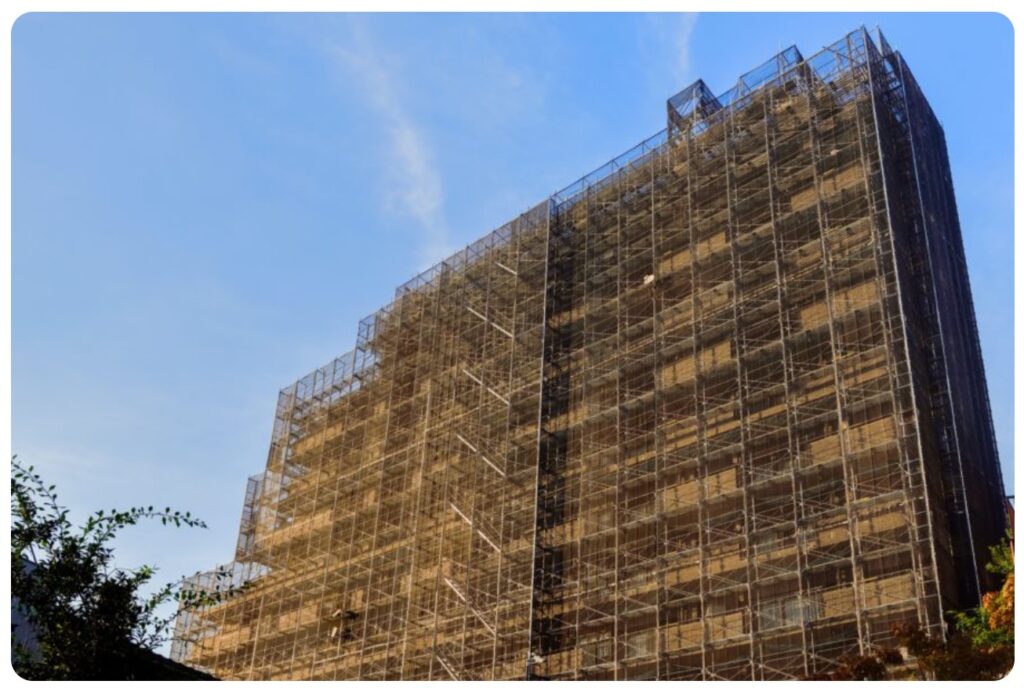

都内の山手線内に位置するAマンションは、東京における分譲マンションの創世記にあたる物件であり、新築当時はセンセーショナルな話題として注目を集めたようだったが、築54年を迎え、老朽化に伴う重篤な課題を抱えていた。